RIABILITAZIONE IMPLANTARE E PROTESICA CON ESPANSIONE OSSEA CONTROLLATA MEDIANTE PUNTE SONICHE SONOSURGERY ED ESPANSORI OSSEI A VITE (OSTWILL)

In implantoprotesi è fondamentale il concetto di posizionamento protesicamente guidato di un impianto: l’impianto non deve più essere posizionato dove c’è osso (come si era soliti fare quando non esistevano ancora delle tecniche rigenerative predicibili), ma il chirurgo deve inserire delle fixture di forma e dimensione adeguata ai denti da sostituire in modo da ottenere dei validi profili di emergenza, e nella giusta posizione m-d e v-l in modo che le forze masticatorie possano essere scaricate lungo l’asse dell’ impianto.

Una delle limitazioni anatomiche più frequenti che ci impedisce un corretto posizionamento implantare, è il riassorbimento osseo orizzontale che si verifica in maniera più o meno marcata dopo l’estrazione di un dente.

In effetti in alcuni casi, anche se apparentemente la quota ossea in senso vestibolo-palatale sembrerebbe permetterci l’inserzione della fixture senza dover effettuare alcuna manovra rigenerativa, tale riassorbimento orizzontale sposta il centro della cresta ossea in posizione più palatale. Inserire l’impianto senza riportare il centro della cresta in posizione più vestibolare, ci porterebbe a volte ad avere un profilo di emergenza della protesi non corretto con problemi a medio e lungo termine.

Una delle tecniche ricostruttive più predicibili per aumentare la quota ossea vestibolare è l’osteotomia sagittale della cresta (E.R.E.) sviluppata dai Dott.Bruschi e Scipioni. Tale tecnica ha un’altissima percentuale di successo (98-100%) ed è la tecnica che mostra la minore contrazione volumetrica a lungo termine poiché viene lasciato in situ il piatto osseo vestibolare con una irrorazione sia endostale che periostale che ne limita notevolmente il riassorbimento secondario.

Nel caso preso in esame ci veniva inviato un paziente per l’inserimento di un impianto endo-osseo in zona 13; il dente era stato estratto un anno prima per motivi parodontali.

Il premolare era stato già precedentemente trattato endodonticamente e ricostruito mediante l’ausilio di un perno in fibra di vetro. La paziente si presentava con un pregresso provvisorio in resina acrilica cementato sul 14 e con il 13 in estensione. Tale provvisorio era incongruo sia da un punto di vista estetico, per un croma eccessivamente chiaro, sia da un punto di vista funzionale per la mancanza dell’area di contatto mesiale.

Il premolare era stato già precedentemente trattato endodonticamente e ricostruito mediante l’ausilio di un perno in fibra di vetro. La paziente si presentava con un pregresso provvisorio in resina acrilica cementato sul 14 e con il 13 in estensione. Tale provvisorio era incongruo sia da un punto di vista estetico, per un croma eccessivamente chiaro, sia da un punto di vista funzionale per la mancanza dell’area di contatto mesiale.

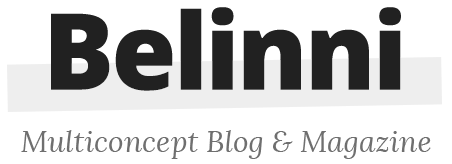

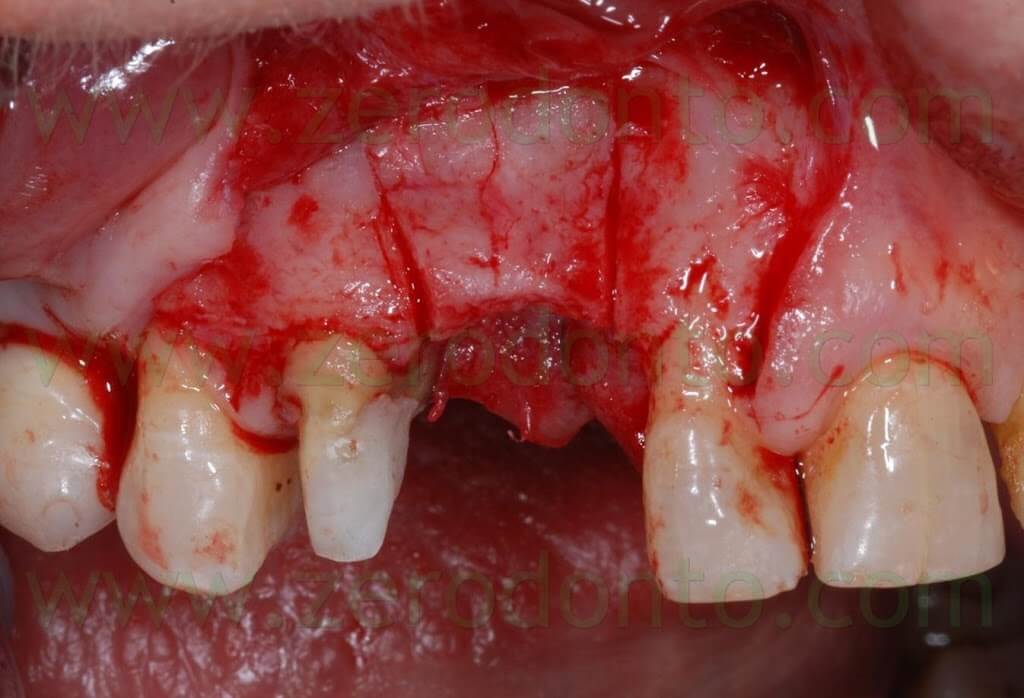

Nella zona in cui deve essere inserito l’impianto, si evidenzia una notevole perdita ossea in senso vestibolo-palatale che ci ha fatto propendere per una tecnica split-crest, sia per ottenere un maggiore spessore osseo per l’inserimento dell’impianto, sia per riuscire a ripristinare al meglio la morfologia ossea della zona andando a ricreare la bozza canina.

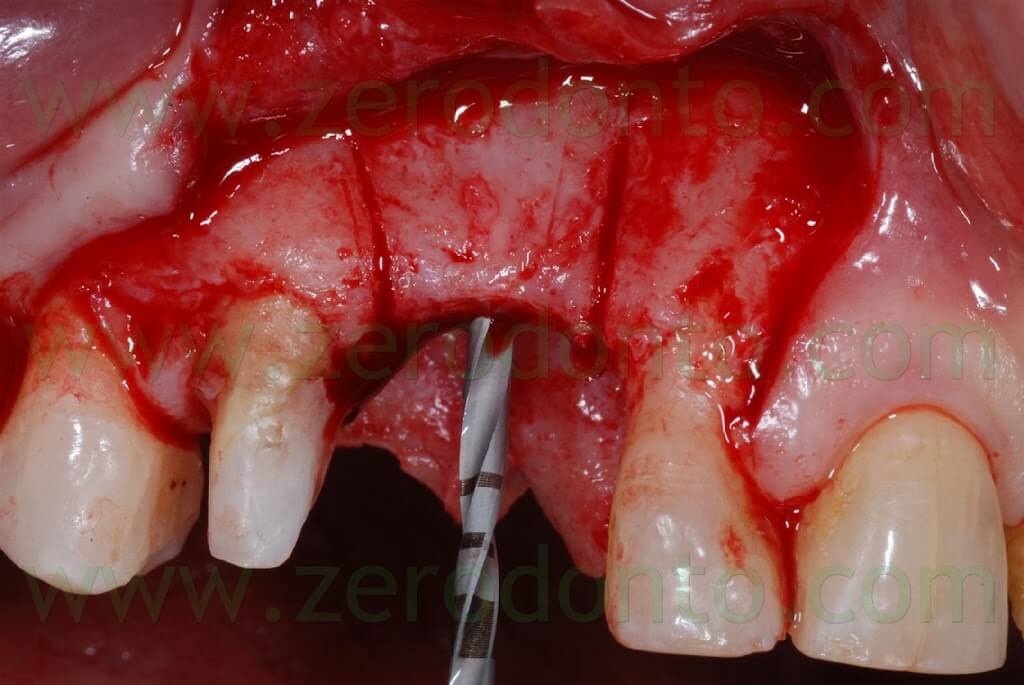

E’ stato effettuato un taglio al centro della cresta che si estende intrasulculare distalmente fino al 15 ed un taglio di rilascio mesiale al 12, incidendo un lembo a spessore totale.

Questo tipo di incisione a bisello interno a livello del 14 permetterà un assottigliamento del lembo a livello del premolare consentendo nei mesi successivi la crescita del lembo oltre il margine di preparazione fino al ripristino di una corretta dimensione biologica.

E’ di fondamentale importanza la posizione del taglio in cresta che va eseguito considerando quale sarà il diametro dell’impianto e tenendo presente che questo si appoggerà al segmento osseo palatale che sarà fisso rispetto a quello vestibolare .

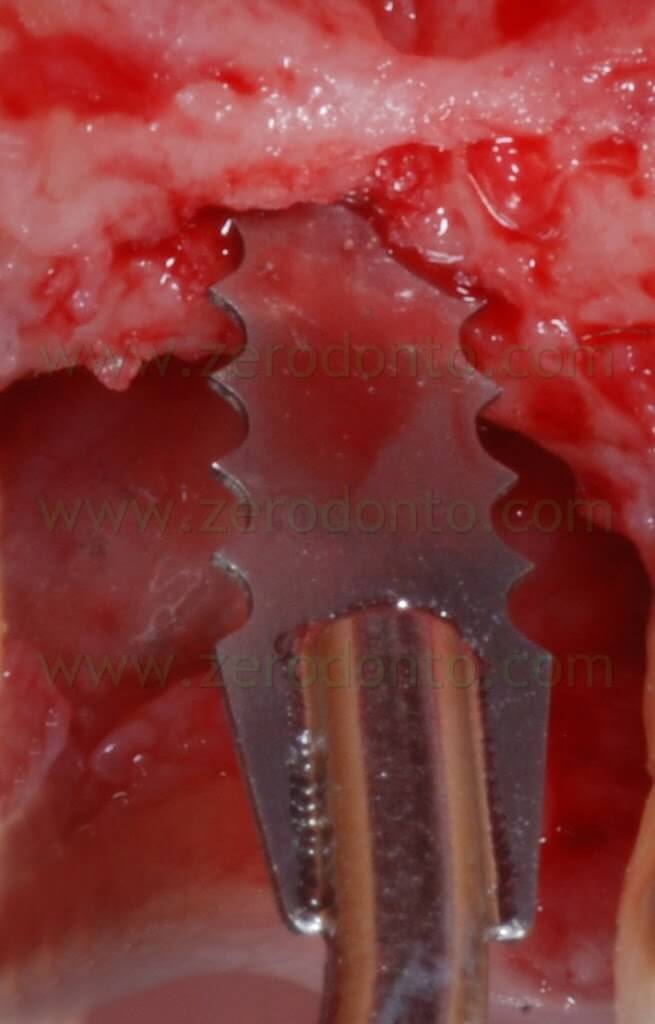

Per realizzare la split crest sono state utilizzate le punte soniche Sonosurgery (Komet) del Dott. Agabiti montate su manipolo Sonicflex (Kavo). Mediante tali strumenti, che sfruttano le microvibrazioni del movimento sonico, è possibile ottenere sezioni di taglio di soli 0,2 mm con un controllo ottimale del taglio ed un minimo trauma per l’osso; in questo modo si riesce a preservare una maggiore quota ossea, fondamentale per il successo del nostro atto chirurgico.

Le punte sono costruite in 3 forme che ben si adattano a raggiungere tutte le zone di intervento in bocca, anche le più inaccessibili.

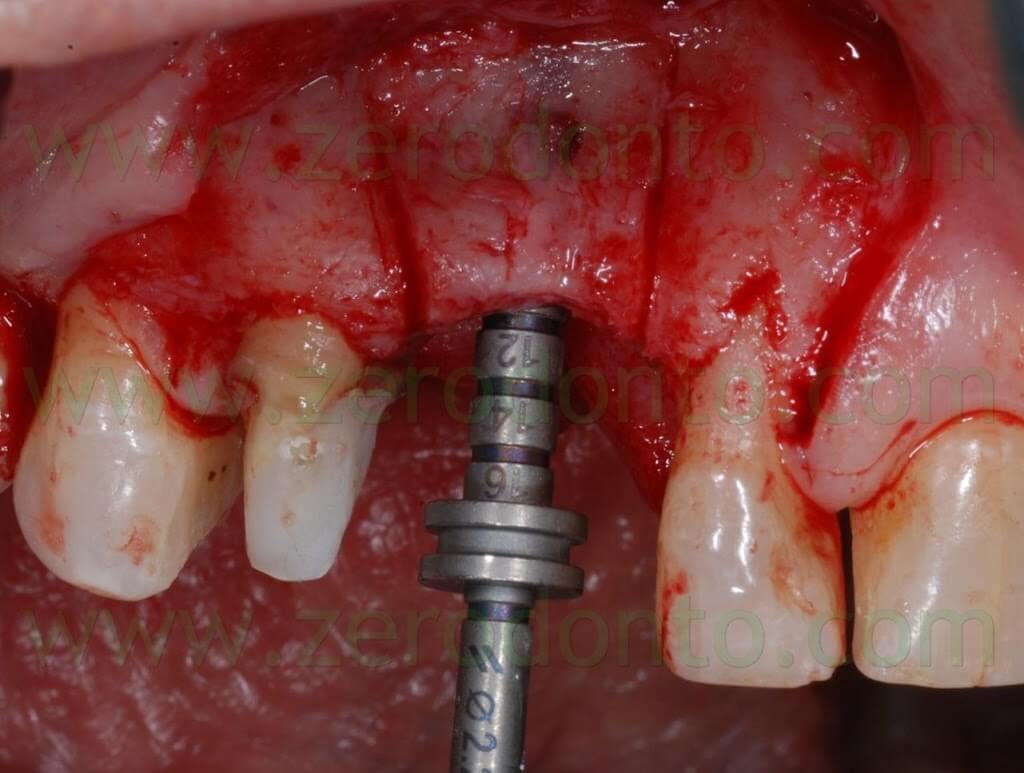

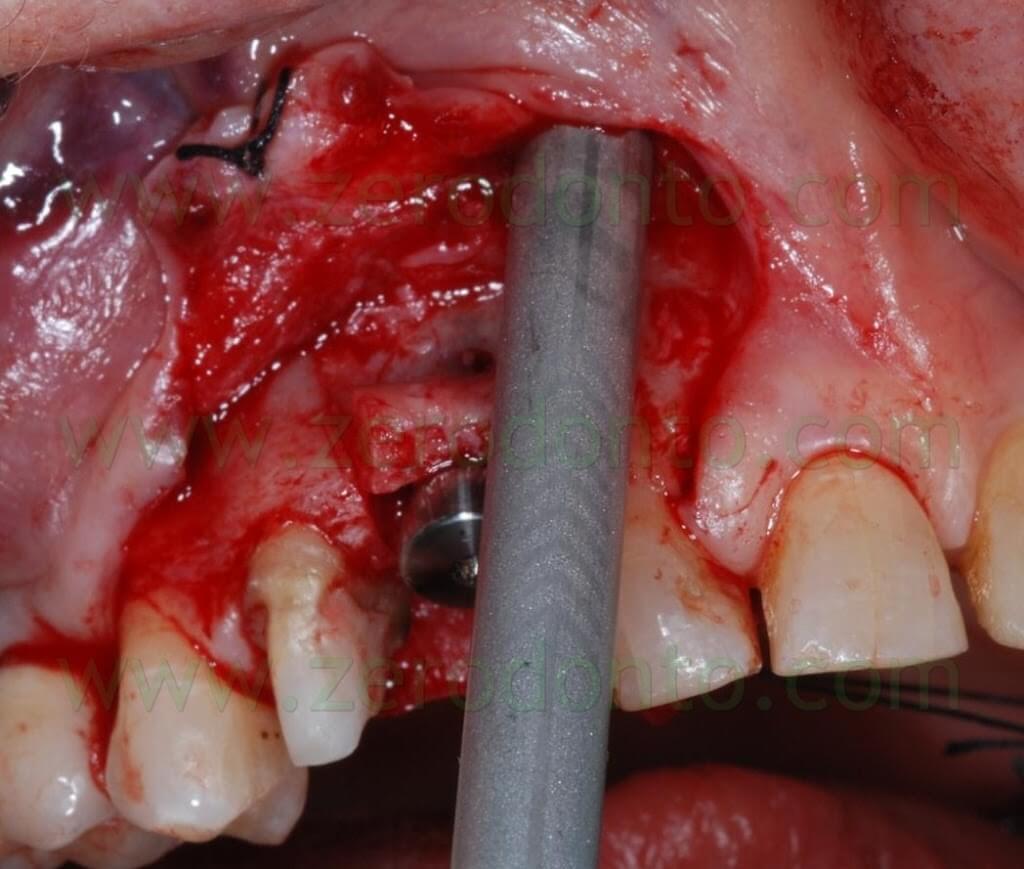

Utilizzando la lama complanare è stato effettuato un taglio al centro della cresta profondo 10 mm.

Con la lama ortogonale, invece, sono stati incisi due tagli verticali sul versante osseo vestibolare che andavano a ricongiungersi con il taglio primario orizzontale. In tal modo è stato scolpito un tassello che può essere mobilizzato vestibolarmente riuscendo a mantenere una continuità ossea nella sua porzione apicale.

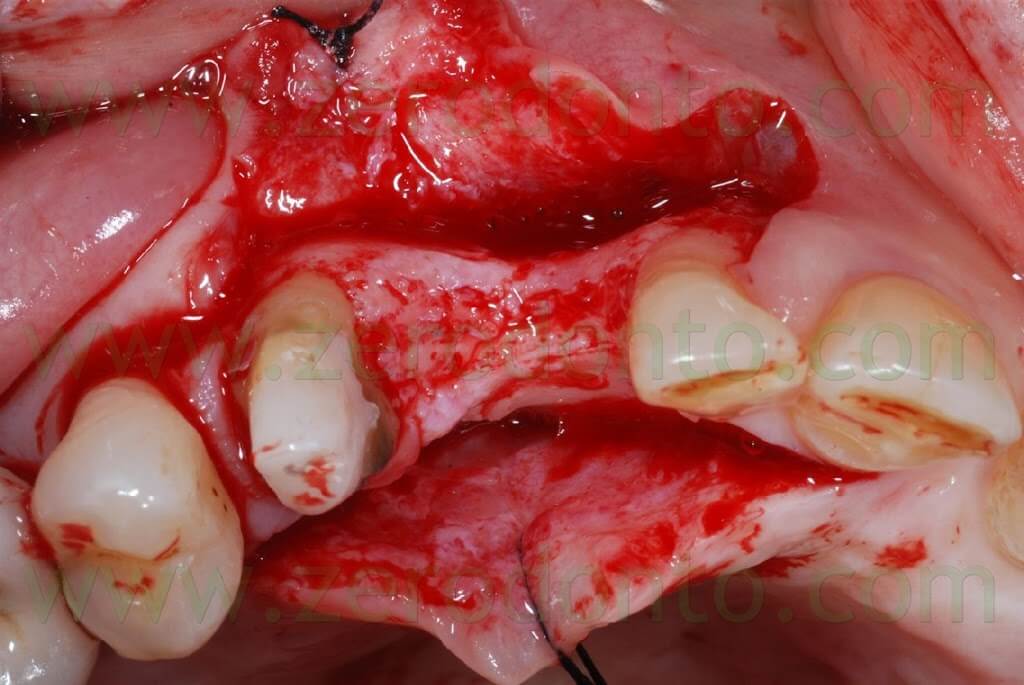

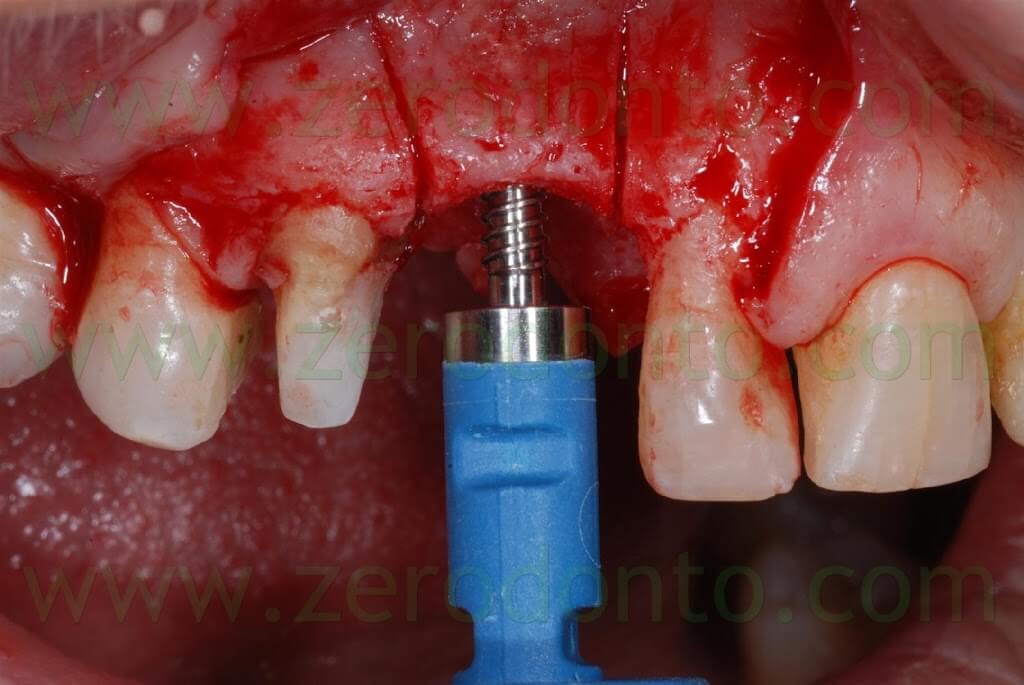

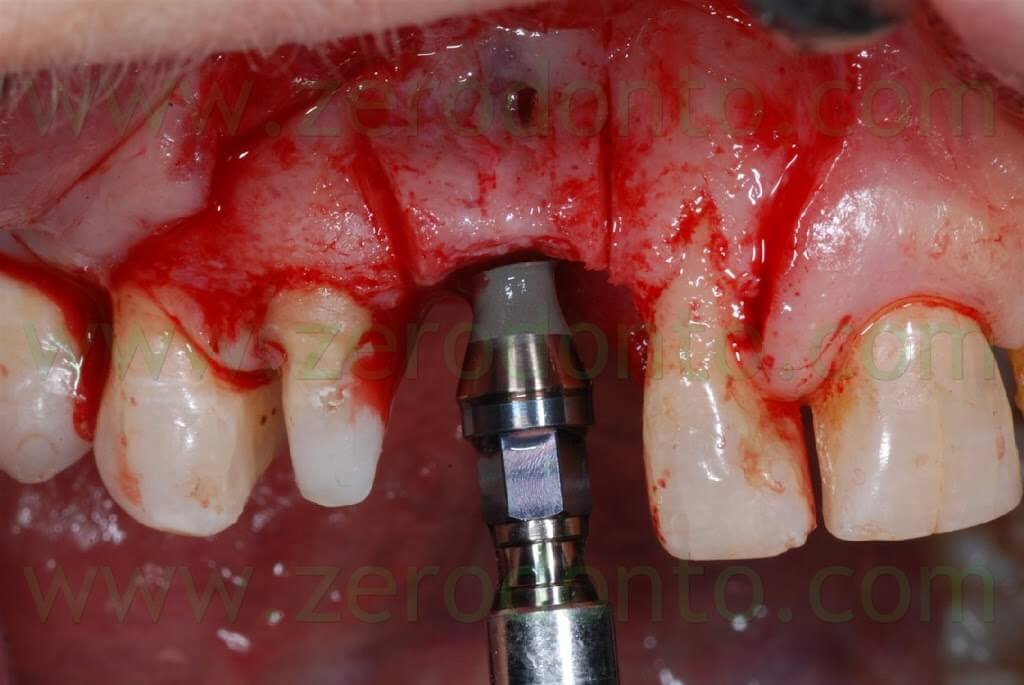

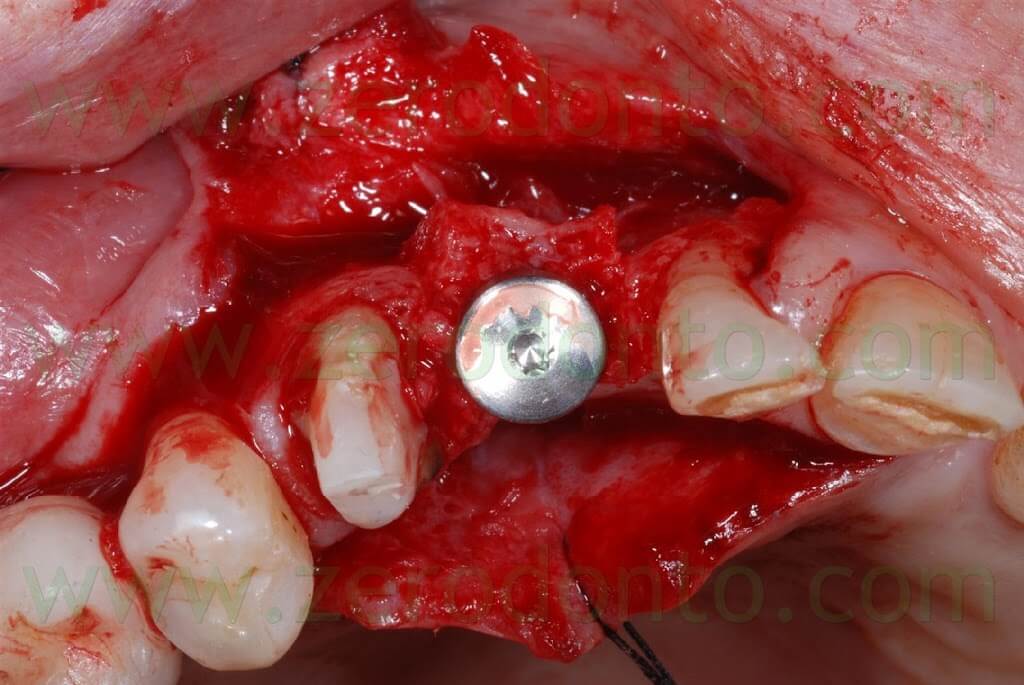

Dopo avere creato un primo foro guida per l’inserimento dell’impianto prima con una rosetta poi con una fresa da 1,2 mm, si è proceduto all’espansione del sito mediante l’utilizzo di compattatori ossei Ostwill (Meta).

Tali compattatori di forma conica sono viti di diametro crescente che vengono attivate ruotando manualmente la vite finché non si avverte resistenza e ci consentono una espansione ossea molto controllata senza correre il rischio di una frattura del tassello osseo.

Tali espansori vengono attivati girando la vite molto lentamente sotto irrigazione di fisiologica finché non si avverte resistenza da parte dell’osso. Si attendono quindi 20-30 secondi e si ricomincia ad avvitare nuovamente: le pause periodiche sono parte intrinseca della procedura chirurgica che si avvale della natura viscoelastica dell’osso. Durante tali pause, infatti, i liquidi che sono tra le trabecole compresse escono dagli spazi intratrabecolari e ciò riduce il rischio di frattura del tavolato vestibolare.

Ogni giro completo di vite corrisponde ad un espansione di circa 0,2 mm. Un chiavino dinamometrico ci permette di controllare la resistenza che incontriamo, di dosare perfettamente la forza, e di stabilire quando diventa necessario attendere qualche minuto per operare il giro successivo.

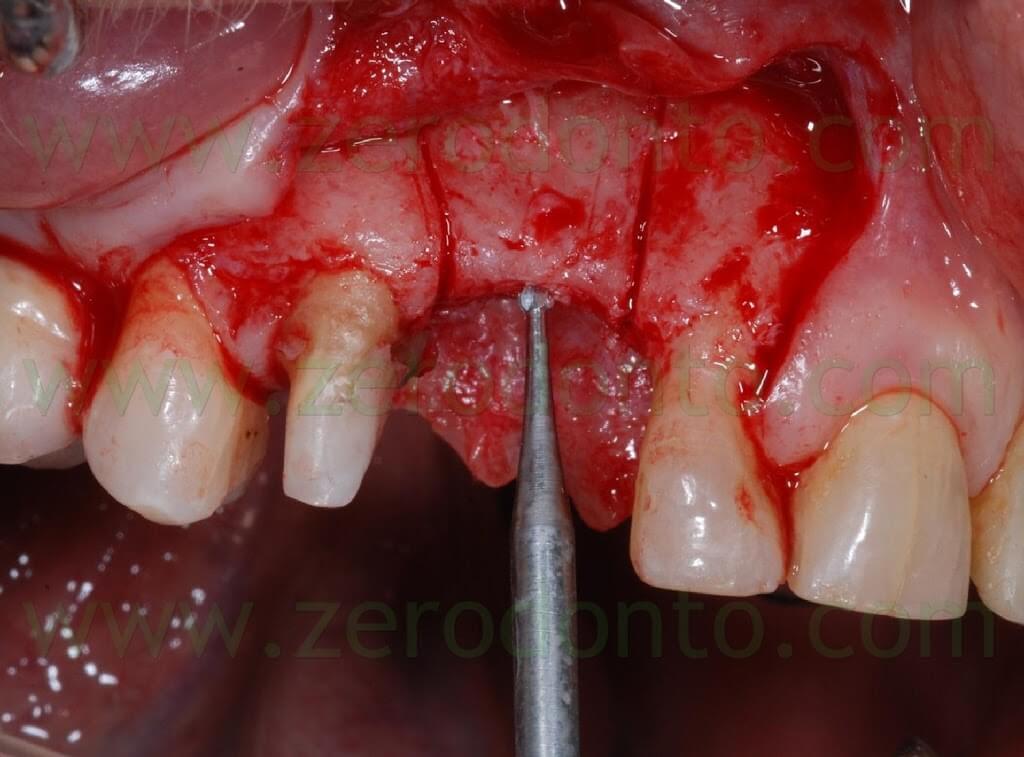

Tale tecnica di espansione controllata permette di scollare il lembo a spessore totale al fine di controllare eventuali deiscenze o fenestrazioni per poter intervenire con manovre rigenerative e di espandere in totale sicurezza l’osso preservandoci dal rischio di fratture del tassello vestibolare.

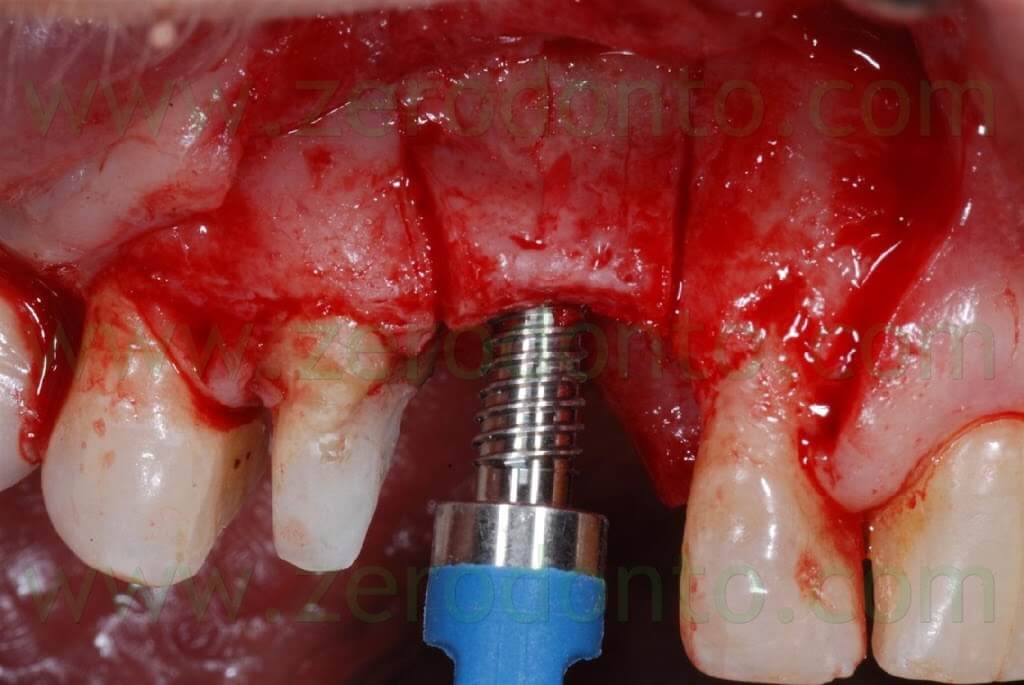

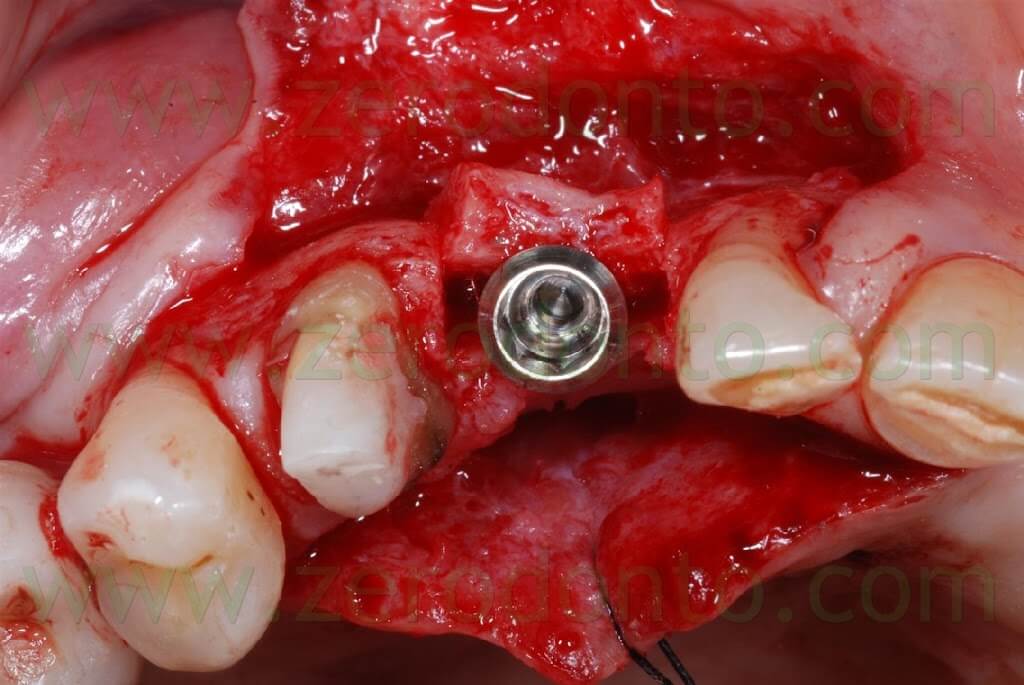

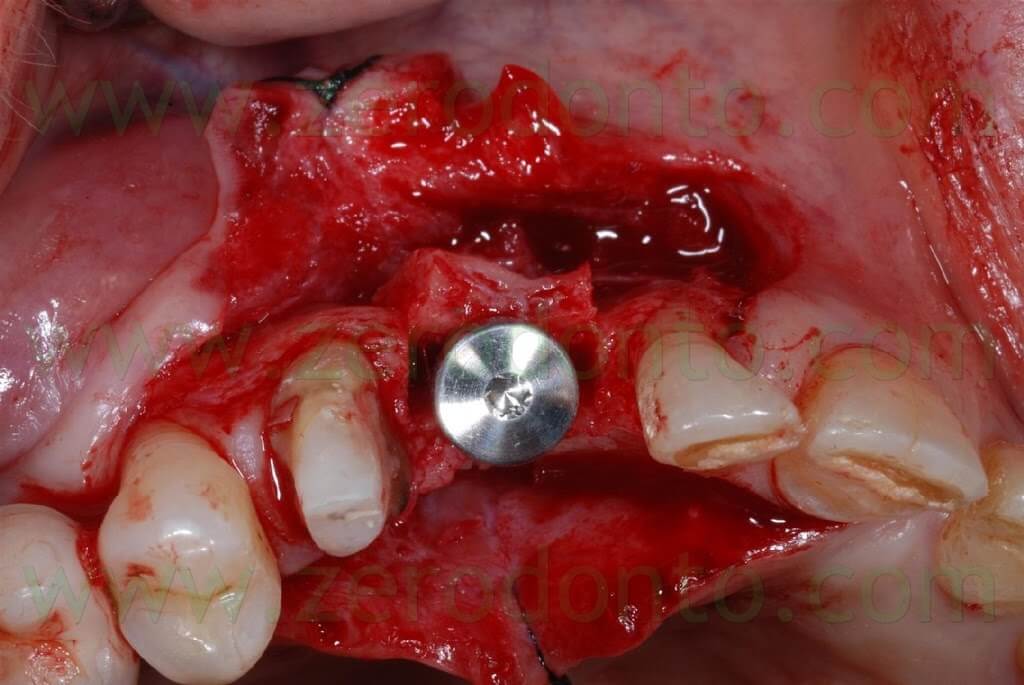

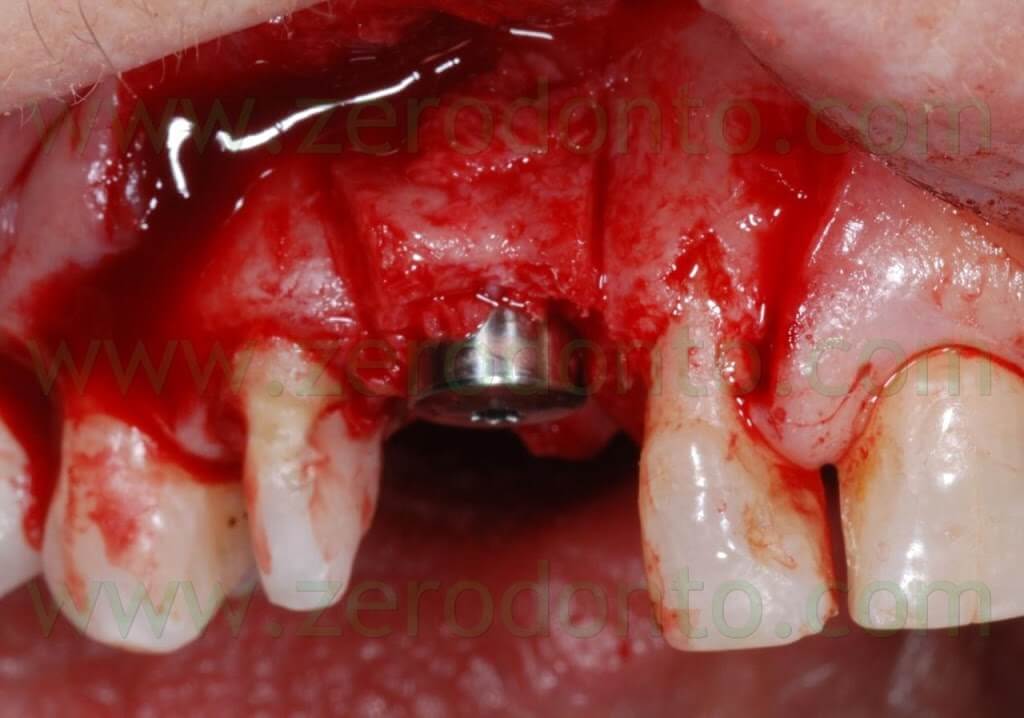

Si è proceduto, quindi, all’inserimento di un impianto Straumann con superficie SLActive da 3,3 mm di diametro, Standard Plus (con collo liscio di 2 mm) e di 10 mm di lunghezza.

L’impianto è stato affondato di 2 mm per ragioni estetiche.

La superficie SLActive velocizza l’osteointegrazione dell’ impianto che può essere caricato già dopo 6 settimane all’arcata superiore.

E’ stata poi avvitata una vite tappo di 3 mm per condizionare il tragitto transmucoso.

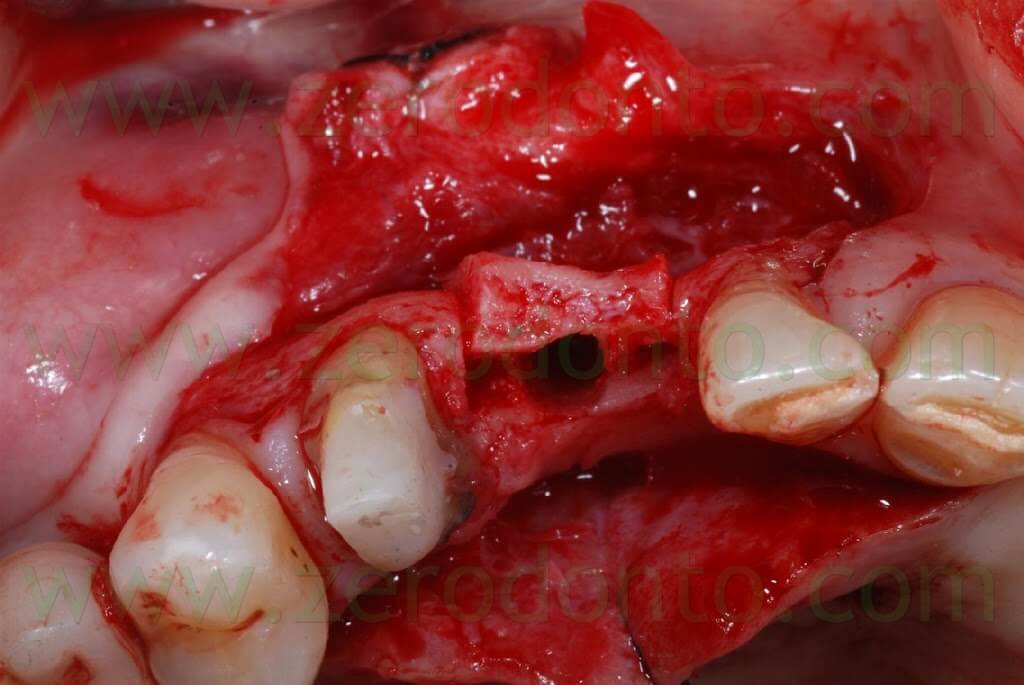

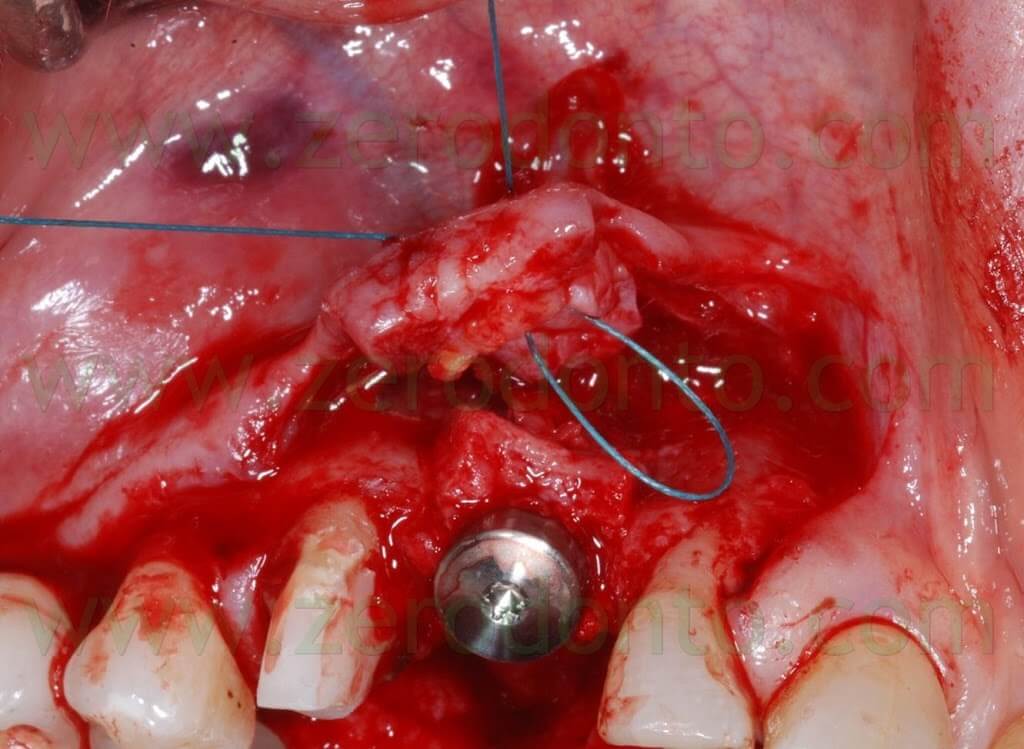

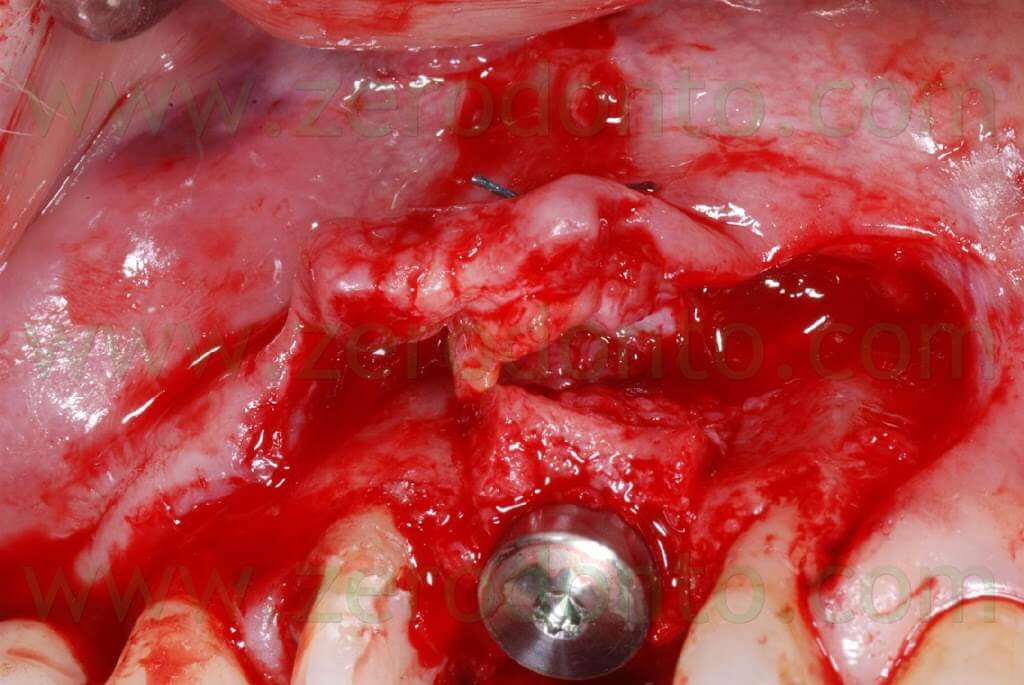

Il gap di circa 2-3 mm che si era venuto a creare tra le due corticali ossee in seguito alla split crest è stato riempito con chips ossei prelevati mediante un grattino per osso Micross (Meta) nello stesso sito chirurgico apicalmente all’impianto stesso.

E’ stato in seguito prelevato del connettivo dalla porzione palatale del lembo, innestandolo vestibolarmente per ispessire ulteriormente i tessuti, cambiarne il biotipo e stabilizzarne la durata nel tempo.

E’ stata quindi effettuata una sutura in Tevdek 4.0 in poliestere intrecciato rivestito di una guaina in ePTFE.

Al termine dell’intervento chirurgico, il vecchio provvisorio è stato scaricato a livello dell’impianto per non interferire con il processo di osteointegrazione ed è stato ribasato per realizzare una corretta area di contatto mesiale. I contatti occlusali sono stati attentamente bilanciati sia in centrica che in lateralità, onde evitare fenomeni di precontatto e/o sovraccarico.

Dopo due settimane sono state rimosse le suture e dopo altre due settimane è stato realizzato un nuovo provvisorio armato in resina acrilica con un aletta di appoggio mesiale sul laterale al fine di incrementare la ritenzione del manufatto e di scaricare in modo più bilanciato le forze occlusali.

Come ricevuto dal laboratorio, il provvisorio presentava un’altezza eccessiva sull’elemento implantare ed è stato scaricato come descritto in precedenza per non trasmettere micromovimenti a livello della vite di guarigione. Il provvisorio è stato ribasato con resina autopolimerizzante e lucidato a specchio a livello dei margini mucosi, ritoccando prima la preparazione del dente 14 portando il margine della spalla in posizione paramarginale. Ad un mese dall’ intervento, è stato possibile valutare l’ottima maturazione dei tessuti molli che cominciano a crescere oltre il margine di preparazione del dente.

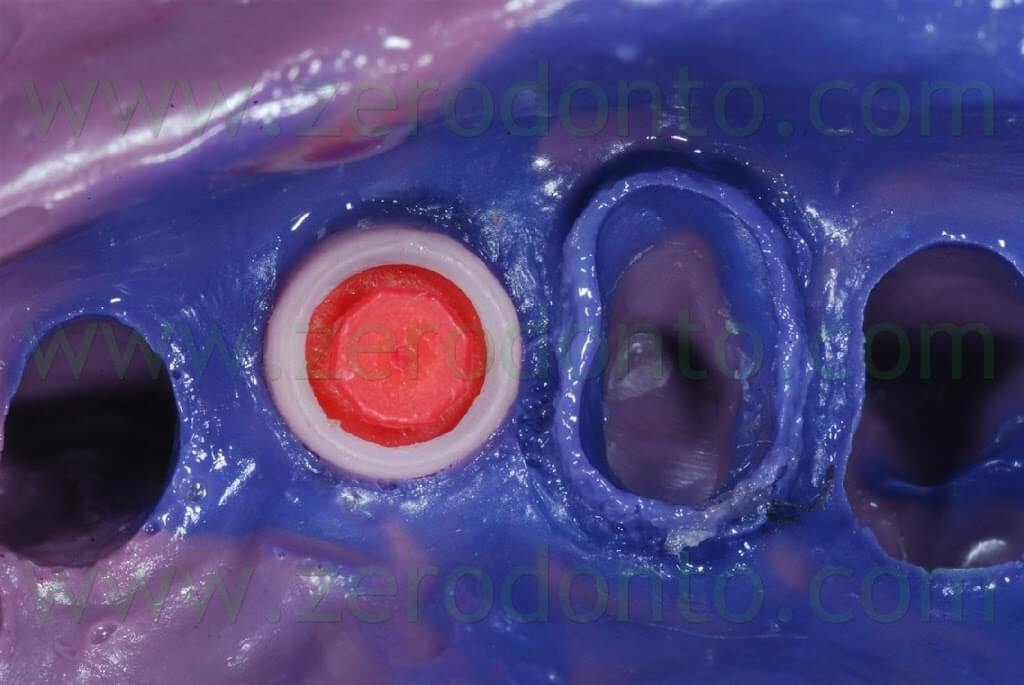

Dopo 3 mesi si è proceduto, quindi, al rilevamento dell’impronta definitiva di precisione sia dell’impianto sul 13 che dell’elemento 14 già precedentemente preparato mediante una tecnica ad un tempo con polietere a media e bassa viscosità. Sull’elemento dentario 14 è stata utilizzata la tecnica di dilatazione del solco gengivale con doppio filo mentre sull’impianto in posizione 13 l’impronta è stata rilevata mediante transfer da impronta frizionali non riposizionabili (snap-on).

Dopo le opportune prove, si è quindi giunti alla finalizzazione del caso. Al fine di armonizzare l’asse di emergenza impiantare con gli elementi dentari adiacenti, è stato utilizzato un abutment angolato a 15° in titanio. Sono state realizzate due strutture singole in oro-platino che sono state provate intraoralmente.

E’ stata effettuata una prova biscotto della ceramica feldspatica di rivestimento che ha permesso di effettuare i controlli occlusali del caso e di bilanciare i contatti sia in centrica che in lateralità. Il croma della prova biscotto è risultato eccessivamente chiaro e, pertanto, sono state richieste caratterizzazioni più scure a livello del terzo cervicale di entrambe le corone.

La corona singola a supporto dentario in sede 14 è stata cementata con un cemento definitivo vetro-ionomerico mentre la corona singola a supporto implantare in sede 13 è stata cementata con un cemento provvisorio a base resinosa, potendo sfruttare la ritentività ideale del moncone implantare fornito dall’industria. Al momento della cementazione residuava uno spazio interdentale privo di papilla tra i due restauri.

Già a distanza di 3 settimane, si è osservata una buona maturazione dei tessuti molli con creeping coronale, parziale riempimento di tale spazio e ottimale profilo di emergenza dei restauri. A circa 1 anno dalla cementazione, la paziente tornava a controllo con un riempimento pressoché ottimale dello spazio interprossimale presentando, tuttavia, evidenti abrasioni da spazzolamento scorretto.

Rimosso il traumatismo motivando la paziente ad una corretta tecnica di spazzolamento, si è osservata la restituito ad integrum dei tessuti molli sia dentari che periimplantari dopo circa 3 settimane.

Bibliografia

Scipioni A, Bruschi GB, Calesini G.

The edentulous ridge expansion technique: a five-year study.

Int J Periodontics Restorative Dent. 1994 Oct;14(5):451-9.

Scipioni A, Bruschi GB, Giargia M, Berglundh T, Lindhe J.

Healing at implants with and without primary bone contact. An experimental study in dogs.

Clin Oral Implants Res. 1997 Feb;8(1):39-47.

Jensen OT, Cullum DR, Baer D.

Marginal bone stability using 3 different flap approaches for alveolar split expansion for dental implants: a 1-year clinical study.

J Oral Maxillofac Surg. 2009 Sep;67(9):1921-30.

Chiapasco M, Ferrini F, Casentini P, Accardi S, Zaniboni M.

Dental implants placed in expanded narrow edentulous ridges with the Extension Crest device. A 1-3-year multicenter follow-up study.

Clin Oral Implants Res. 2006 Jun;17(3):265-72.

Blus C, Szmukler-Moncler S.

Split-crest and immediate implant placement with ultra-sonic bone surgery: a 3-year life-table analysis with 230 treated sites.

Clin Oral Implants Res. 2006 Dec;17(6):700-7.

Demarosi F, Leghissa GC, Sardella A, Lodi G, Carrassi A.

Localised maxillary ridge expansion with simultaneous implant placement: a case series.

Br J Oral Maxillofac Surg. 2009 Oct;47(7):535-40. Epub 2009 Jan 15.

Per informazioni:

zerodonto@gmail.com